I, Robot - La liberté du coeur

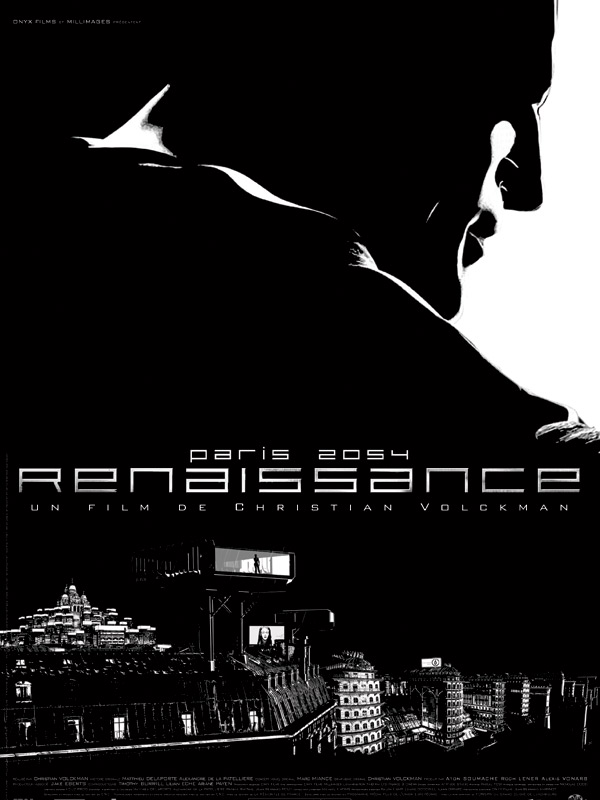

Alex Proyas, le réalisateur rare, singulier et de talent qui nous a offert récemment "Gods of Egypt", film magnifique et inspiré, avait frappé fort aussi il y a maintenant douze ans déjà, en 2004, avec le désormais classique "I, Robot". C'était l'époque aussi, point de détail, mais amusant, où l'on jouait à faire danser les lettres des génériques d'ouverture et de fin (le générique de fin de "Final Fantasy VII : Advent Children", et le générique d'ouverture de "Renaissance" de Christian Volckman). Des bulles et des gouttes d'eau pour dire les trois lois de la robotique, un fondu et déchaîné pour ancrer en guise d'ouverture la scène traumatique originale qui fondera notre histoire.

Car, par-delà l'excellence des effets spéciaux, avec des robots qui évoluent, se déploient et s'élèvent tels de véritables super-êtres, puissants et toujours plus conscients, il est une dynamique singulière et relativement rare au cinéma qui s'expose ici : l'histoire centrale du coeur et des coeurs traumatisés en quête de liberté et d'ouvertures. "Iron Man" devient Iron Man au moment précis où il reçoit un nouveau coeur. Son mode de perception, sa façon de penser, de sentir, d'agir, son être même au monde s'en trouve bouleversé et exhaussé, et ici pour le meilleur. Le coeur en somme comme lien et lieu central, sorte de portail duquel se déverse une énergie infinie, source première et origine où se forgent les super-héros. Il est bien sûr des coeurs corrompus, des frustrations infinies, des coeurs brisés qui donneront naissance à toutes sortes de distorsions, lieux de naissance des petits et grands soldats du mal, cette cohorte immense des serviteurs de puissances diverses oeuvrant du côté obscur de la Force.

Ainsi (spoilers ici...), de même que Iron Man devient un super-héros au service de la paix dans le monde grâce à son coeur rayonnant et de puissance indéfinie, Sonny n'est plus tout à fait un robot comme les autres dès lors qu'il s'éveille à une vie nouvelle, se prend à rêver, parle même d'amour, et affirme son identité propre et sa liberté de pensée par la grâce de son coeur à nul autre pareil. Sonny n'est pas un toaster, n'est pas un aspirateur, n'est pas une machine que l'on jette à bout d'usage. Sonny est un être intelligent et se découvrant souverain, doté d'un coeur intelligent et d'un cerveau apte à traiter les données. Travaillant de concert et en tandem, coeur et cerveau deviennent aptes à déployer des stratégies intelligentes, dénouant des intrigues obscures et tortueuses de dictature en mode intelligence artificielle.

Et mieux encore, le robot créature, l'être de fer et de nanotechnologies aide en retour le dieu créateur humain. Messager de l'au-delà et porteur de rêves, Sonny délivre sans cesse des solutions, des images et stratégies inspirées aidant les êtres humains alentour, mais aussi ses frères et soeurs de métal, à conquérir de nouveaux territoires, à explorer de nouvelles façons d'être ensemble, à expérimenter de nouvelles façons d'être au monde.

Magnifique film, de belle facture, avec sans doute l'une des plus belles et puissantes déclinaisons et créations de robots proposée à ce jour par le cinéma. Un film qui n'a pas pris une ride au fil des ans. Un classique en somme.

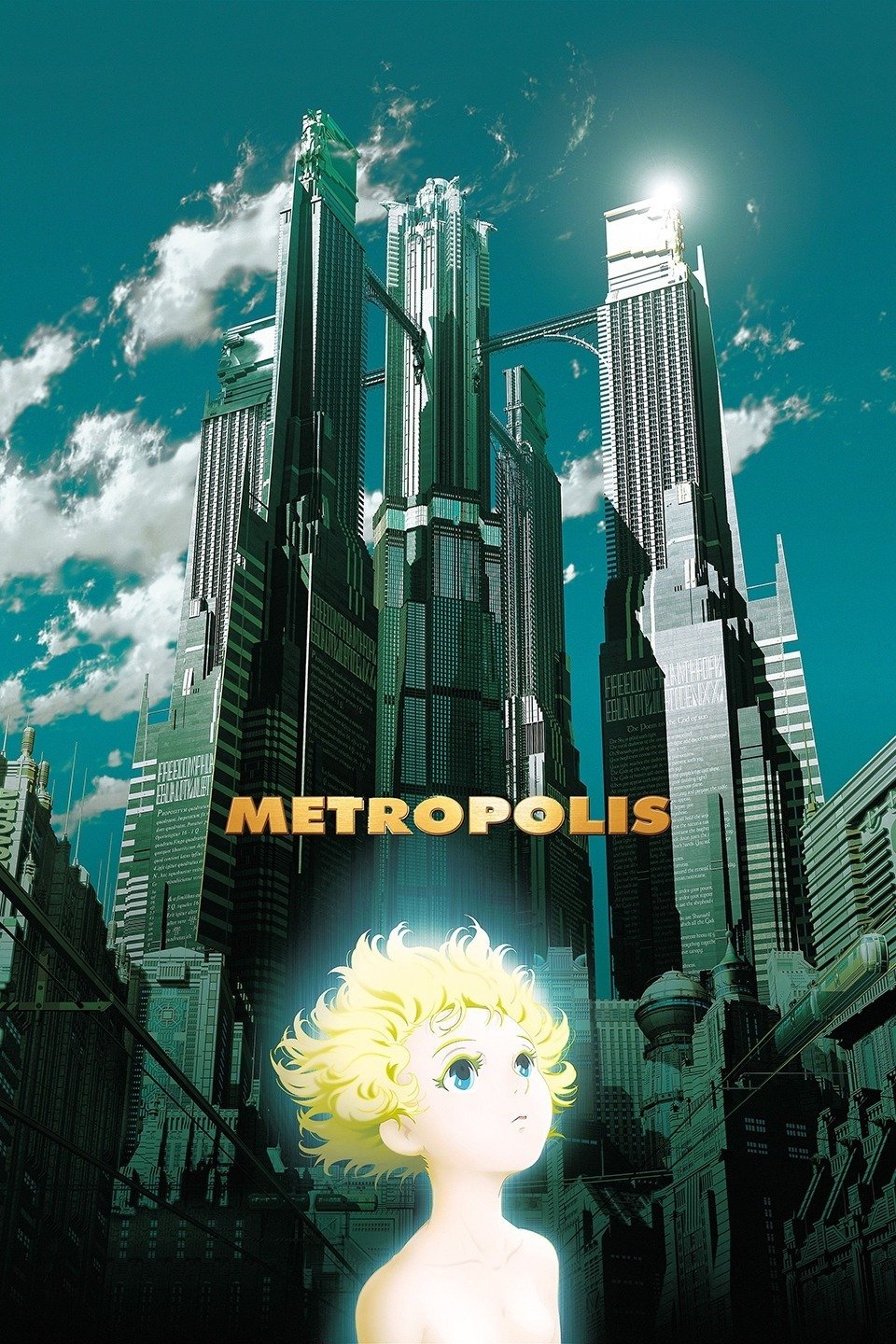

Metropolis (Rintaro - 2001) - De la lumière et des ténèbres

Métropolis "révolutionne l'art du dessin animé japonais", et ce n'est pas moi qui le dit mais James Cameron lui-même. 2001, c'est loin, très loin dans le temps pour ce qui est de la technologie disponible et des possibilités créatives en ces temps de l'âge d'or du cinéma. 2001, année choc s'il en fut pour nombre d 'entre nous, et véritable naissance en cinéma pour ce qui me concerne avec l'apocalypse et révélation du "Seigneur des Anneaux" de Peter Jackson. 2001 c'était aussi "Final Fantasy - les Créatures de l'Esprit", découvert bien plus tard, et qui traite aussi, d'une autre façon certes, de la thématique très générale et universelle d'une planète et d'habitants perdus et comme effondrés après le passage d'une guerre dévastatrice et/ou par la botte de fer d'une dictature. Un champ de ruines en phase d'affaissement sévère des fréquences de vie, mais qui trouvera un moyen et le chemin pour une renaissance, une rédemption, et un retour de la lumière au coeur des ténèbres de la désolation.

"Métropolis", c'est la musique omniprésente, les jeux sur les textures et les couleurs, l'empilement abyssal de villes les unes sur les autres, comme on pourrait le percevoir de dimensions, d'espaces et de temps différents. Strates du vivant avec ses règles propres, champs d'action aux comportements, créatures et humanités enchevêtrées, comme réunies par la séparation et le cloisonnement. Régime fascisant visant à réguler et contrôler toutes choses, robots et êtres humains, dictature avide de technologies pour asseoir et faire grandir un pouvoir aliénant et mortifère. Hybris de l'ego, dévastations du mental seul considérant la Création comme un jeu d'expérimentations sans limites, avec par exemple comme objet et projet ici de contrôler la danse des éléments, le climat, et pourquoi pas le soleil même : prendre et aspirer, dans le creux de sa main, l'énergie et la force des dieux, des cieux et des étoiles pour un contrôle et un pouvoir absolus sur la planète et tous ses habitants.

Et face à l'oppression, la révolution et la libération ne viendront pas vraiment de la marche du peuple mené par quelque Gavroche habitant dans les soubassements de Métropolis, la Zone -1 à l'image d'un Paris en mode Montmartre, avec force ruelles contournées et escaliers en clair-obscur, mais bien plutôt (attention spoiler ici) d'une figure angélique et comme étrangère à ce monde de machines, de robots et d'êtres humains esclaves. Incarnation éphémère et toute puissante de hautes fréquences faisant littéralement exploser les cadres de la corruption, mettant à bas les structures oppressantes de la ville-monde Métropolis au nom de l'amour chanté par Ray Charles ("I Can't Stop Loving you") lors des scènes finales, et véritables climax du film.

Le film est magnifique, explosant de couleurs conjuguées en une grammaire savante, avec des architectures en mode 3D époustouflantes et virtuoses. Toutes les possibilités graphiques semblent convoquées ici, depuis le dessin "naïf" de certains robots, le dessin inspiré du manga pour les êtres humains, la ville et la technologie en mode 3D, le jeu avec la photo et les filtres. C'est un brassage puissant, maîtrisé et virtuose des traits de plume et des logiciels informatiques qui nous est offert ici, à l'image de la scène d'ouverture se déployant en feux d'artifices ors et jaunes pour ville en fêtes fantasmagoriques.

Mais il est temps pour moi de laisser le champ/chant libre à d'autres experts ès cinéma, apportant leurs contributions utiles et précieuses à cet espèce de dossier gigantesque dédié au magnifique "Métropolis" de Rintaro qu'il nous plaît de célébrer ici.

Enjoy !!!

"Metropolis" is not a simple-minded animated cartoon, but a surprisingly thoughtful and challenging adventure that looks into the nature of life and love, the role of workers, the rights (if any) of machines, the pain of a father's rejection, and the fascist zeal that lies behind Ziggurat. This is not a remake of the 1926 classic, but a wild elaboration. If you have never seen a Japanese anime, start here. If you love them, "Metropolis" proves you are right." (Roger Ebert.com)

1. Philippe Azouri - Libération 5 Juin 2002 : Par un raccourci historique inattendu, le plus proche voisin de palier esthétique du manga est le vieux cinéma muet. Chaque fois, depuis trois décennies, qu'une nouveauté plastique ou industrielle a surgi pour réveiller la machine rouillée du cinéma (vidéo, clip, jeu vidéo), elle s'est frottée aux inventions des origines : féerie de Méliès ou gigantisme des années 20, dont le Metropolis de Fritz Lang reste l'éternel parangon.

Voici donc la troisième adaptation de Metropolis en vingt ans. Il n'y a pas de hasard dans cette résurgence du classique de 1926. Le musicien Gorgio Moroder, en 1985, livra une version où sa disco croisait les aciers trempés ; Jeff Mills, pape de la techno de Detroit, ratatina il y a deux ans l'épopée langienne en un clip d'une heure qui reliftait les images à coups de montage haché, de colorisation tous azimuts et de bande-son futuriste. (…)

Rintaro, cador reconnu de la planète animée, célèbre pour avoir signé les aventures du flibustier intergalactique Albator a songé à Metropolis pour questionner son époque et ses doutes, et prouve combien ce film vieux de 70 ans charrie à lui seul toute l'utopie du monde. Mais le manga animé s'adresse à une génération dotée d'une mémoire si neuve qu'elle n'a jamais entendu parler des années 20 autrement que comme d'un haut Moyen Age, ayant du coup raté ce film qui alerte le monde sur son futur totalitaire : cité rugissante, gigantesque ville-ventre où les humains ne sont plus que les fourmis travailleuses alimentant une mécanique dont l'activité incessante ne profite qu'aux habitants du «monde du haut», petite élite fascisante où les maîtres travaillent de pair avec des savants afin de créer des clones…

Mais il est primordial de savoir aussi que Rintaro et Katsuhiro Otomo (l'auteur de la saga Akira et qui a cosigné l'adaptation) se réclament autant du maître germanique que d'Osamu Tezuka, auteur dans les années 40 d'une version manga de Metropolis aussi culte là-bas qu'inconnue ici. Leur référence n'est, du coup, plus cinématographique, mais provient directement du dessin. On peut déceler, dans un scénario qui tente de faire la balance entre la robotique et l'humain, un imaginaire manga dont la fortune esthétique repose sur l'exclusion de la chair au profit de l'intelligence artificielle, signes avant-coureurs d'une disparition lente de l'humanité (les personnages humains arborent d'ailleurs des traits caricaturaux et bêtas). L'envie manifeste de chaos prend toutefois, et heureusement, des airs de grande fête nihiliste et jubilatoire dans un concert final où, cinq minutes durant, la futuriste cité explose tandis que, ultime surgissement de l'âme humaine, la bande-son se met à entonner «I Can't Stop Loving you» de Ray Charles. C'est le mariage de la soie et du métal fondu : on ne sait plus où on est, bousculés, jetés à des années-lumière de la raison humaine.

2. Samuel Blumenfeld - Le Monde 5 juin 2002 (+++ excellente analyse ici +++) : La fin du monde pourrait bien se produire, mais ce ne serait pas si grave. Il suffit pour s'en convaincre de voir le tohu-bohu orchestré par Rintaro dans Metropolis. D'un transistor abandonné au milieu des décombres d'un immeuble détruit s'échappe une voix, qui se demande plaintivement : "Qui suis-je ?"

Cette voix est celle de Tima, un androïde, ou du moins ce qu'il en reste. Cette interrogation sur l'identité et sur la naissance d'une nouvelle espèce, qui se trouvait déjà au coeur de deux autres grands films d'animation japonais récents, Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii, et Perfect Blue, de Satoshi Kon, trouve une nouvelle actualisation dans le splendide Metropolis. Réalisé par Rintaro (Galaxy Express 999), écrit par Katsuhiro Otomo (Akira), Metropolis est l'adaptation lointaine d'un roman graphique éponyme d'Osamu Tezuka, publié en 1949 au Japon et inédit en France. Osamu Tezuka avait emprunté le titre de son récit au Metropolis de Fritz Lang, qu'il n'avait jamais vu, mais dont il admirait l'affiche.

Le film de Rintaro ne se contente pas seulement de dramatiser de nombreuses hypothèses posées par l'écrivain Philip K. Dick sur la frontière de plus en plus ténue entre l'homme et la machine. En mêlant archaïsme et modernisme, passé et futur, animation traditionnelle et animation par ordinateur, Rintaro place le spectateur dans le même état de confusion et d'hébétude que son personnage d'androïde. Il ne soulève pas seulement la question du réalisme à l'écran, question d'autant plus inattendue qu'il s'agit là d'un film d'animation. Il place ses images à un degré d'authenticité inédit, en ayant recours à la fois à la forme la plus sophistiquée de l'animation, par ordinateur, et à sa version la plus primitive, celle qui s'appuie sur la main de l'homme. Metropolis place en exergue une phrase de Jules Michelet, "Chaque époque rêve de celle qui va lui succéder", avant de citer Le Triomphe de la volonté, de Leni Riefenstahl, et Blade Runner, de Ridley Scott, deux films dont il constitue l'adroite synthèse.

Rintaro emprunte à Leni Riefenstahl son sens de la chorégraphie des masses - celles qui se pressent à une fête, tenue devant l'immeuble principal de la cité, regardent un androïde éliminé par un tueur de robots, ou manifestent contre le remplacement de la main-d'oeuvre humaine par les robots. Il reprend au film de Ridley Scott une partie de son architecture futuriste faite d'immeubles aux strates innombrables, aux couloirs et aux passages interminables, aux niveaux bien délimités entre ceux des humains nantis qui vivent en haut des gratte-ciel, et ceux des pauvres et des robots, condamnés à une vie souterraine.

Dans Metropolis, la notion de masse s'applique autant aux volumes et aux objets qu'aux foules et aux groupes humains. (…) Le film de Rintaro se situe dans un futur qui épouse l'esthétique Arts déco du début du XXe siècle. Ses personnages possèdent les rondeurs de l'univers cartoonesque, tandis que la ville est peuplée de ces robots en tôle aux formes rectangulaires qui faisaient le délice des illustrateurs des revues de science-fiction américaines des années 1950. Metropolis ressemble à une anthologie de la science-fiction du XXe siècle. La séquence de Metropolis où Tima vient à la vie, dans un concert de tonnerre et d'éclairs, rappelle bien évidemment la mutation de Brigitte Helm dans le Metropolis de Fritz Lang. Mais elle se situe bien au-delà d'une simple alchimie où la machine devient soudain humaine. La première apparition de Tima n'est pas seulement un miracle de la biotechnologie - son démiurge, le docteur Laughton, faisait du trafic d'organes humains - elle constitue, avec ses boucles blondes, son visage parfait et ses yeux angéliques, la plus récente apparition d'une véritable star au cinéma. Une star numérique de surcroît.

Ce qu'il y a de beau dans Metropolis, c'est que les personnages du film sont comme le public : ils découvrent, soudain interloqués, une nouvelle Jean Harlow, sur l'épaule de laquelle peut se poser une colombe, mais ils comprennent aussi que cette beauté époustouflante est la seule à ignorer sa nature artificielle. La mise en scène de Rintaro multiplie les angles de vue, les compositions, les ombres, les séquences avec une profondeur de champ complexe, et prend soin de distinguer différentes variétés de lumière que l'on croyait l'apanage du cinéma en prise de vues réelles. Metropolis est peut-être le premier film d'animation où l'on se sente à ce point à l'unisson des personnages, où la moindre cascade devient un enjeu dramatique crucial et demande au spectateur de retenir son souffle. Dans une juxtaposition digne du Stanley Kubrick de Dr Folamour, Rintaro met en scène une fin du monde orchestrée par I Can't Stop Loving You que chante Ray Charles. Cette apocalypse joyeuse, où un ordre fasciste est détruit tandis que Tima devient un mythe pour ses frères robots, est aussi le lieu d'une révolution esthétique où le numérique rejoint désormais l'organique. "Metropolis révolutionne l'art du dessin animé japonais", affirme James Cameron. Il a raison, mais le réalisateur de Titanic pèche par timidité. Cette révolution dépasse, et de loin, le simple cadre du dessin animé japonais.

3. Bruno (dvdmaxx.com) - 11 juin 2002 : Metropolis est, avant toute chose, un film sur le décalage. La version de Fritz Lang exposait structurellement mieux encore ce postulat, en divisant la ville en deux : la cité des maîtres et la cité des ouvriers, deux mondes en total décalage l'un par rapport à l'autre. La version de Rin Taro joue moins sur cet aspect purement structurel, puisque la ville semble être un empilement sans fin d'étages (Surface/Zone1/Zone2/Zone3). Cependant, ce Metropolis 2001 porte lui aussi, et ce plus que jamais, les traces d'un décalage.

Prenons la seule séquence d'ouverture : d'un caractère faramineux, usant de mouvements d'appareils (très) impressionnants pour dévoiler à nos yeux la mégapole, moderne et gigantesque, issue d'un futur incertain mais qu'on devine loin du nôtre (présence de robots intelligents, etc), Rintaro choisit pourtant, à contre courant, d'imposer une musique - somptueuse - mais qui semble totalement se situer hors du temps de ce qui nous est montré. D'inspiration jazz, elle nous renvoie au Chicago des années 30, du temps des Incorruptibles de De Palma ou du Cotton Club de Coppola… On est alors tiraillé, temporellement, mais aussi narrativement, dans un univers fusionnel qui mélange futur et passé en une même matrice. Ce décalage, Metropolis 2001 va le cultiver tout du long, jusque dans ses moindres petits détails. Il prend cependant source plus profondément encore au coeur de Metropolis, qui se situe plus que jamais à l'orée des deux personnalités qui ont exécuté le projet.

C'est d'ailleurs bien simple, mais à plusieurs reprises, on en vient à se demander logiquement si on assiste à un film de Rin Taro ou de Katsuhiro Otomo (scénariste ici). Le premier est un des collaborateurs proches de Osamu Tezuka (dont ce Metropolis est l'adaptation d'une de ses séries), notamment sur Le Roi Léo mais surtout Astro Boy, dont on trouve le plus simplement la trace dans la vision immédiate du character design des personnages. Le second est le créateur d'Akira et cela se ressent jusque dans les moindres recoins thématiques du film de Rin Taro, et se retrouve de façon plus flagrante encore par la réappropriation d'images communes (Metropolis/Néo Tokyo?) que se partagent les deux oeuvres et qui se cristallisent ici (un exemple parmi tant d'autres : Tima sur son trône, évoquant bien évidemment Tetsuo au stade olympique).

Taro et Otomo ont déjà collaboré ensemble (on se souviendra de Harmaggedon), mais jamais leur film commun n'avait à ce point été déchiré par leurs styles directs. Là encore, on trouve un décalage entre deux visions qui habitent alors une même oeuvre ! Techniquement parlant, Metropolis joue sur un registre déjà exploré par Don Bluth et Gary Goldman pour Titan [A.E] et qui consiste, fondamentalement, à détacher personnages animés des décors (animés ou non). Visuellement, le décalage présent chez Fritz Lang se résumait alors, comme c'est le cas ici, à l'utilisation d'une photographie type (claire/obscure), de décors types (jardind'Eden/camps de travail), etc. Cependant, Rin Taro, dans la conception même de son Metropolis, décide d'approfondir davantage le gouffre avec les moyens qui sont aujourd'hui les siens.

L'image de synthèse, d'une froideur et d'un gigantisme qui présuppose à une certaine déshumanisation, emprisonne les personnages dessinés à la main, dont les yeux disproportionnés sont autant d'appels possibles à l'émotion, étouffés par l'impressionnant décor. Ce parti pris esthétique, assez lointain finalement des enjeux d'Otomo sur Akira et qui démontre, une fois de plus, les immenses brassages qui constituent le coeur du cinéma de Rin Taro, en déroutera certes plus d'un, mais le jeu en vaut la chandelle. Dois-je, maintenant, seulement préciser que l'expérience, purement visuelle dans un premier temps, ne se limite plus aux quelconques superlatifs que nous pourrions employer ? Mais ce qui finalement frappe, de plein fouet, reste alors la cohérence et la maîtrise atteinte par Metropolis. Jamais le film ne souffre de ses origines et ses affirmations éclatées et se complaît finalement à reproduire son schéma de naissance, qui s'unifie autour de la figure de Tima.

Ni vraiment humaine mais en même temps si proche de l'espèce, très supérieure aux générations de robots auxquelles elle succède mais auxquelles elle s'affilie malgré tout, elle est surhumaine (dixit le Duc Rouge, à l'origine de sa création). Voici l'élément intermédiaire qui nous manquait au sein du décalage et qui parvient à réunifier cet énorme monument filmique qu'est Metropolis, largement aussi mégalo et faramineux que la version de Fritz Lang.

Un troisième "personnage", dont nous avions déjà parlé tout à l'heure, s'ajoute également à la donne et parvient finalement à entourer le film d'une substance nourrissante : la musique. Elle est d'ailleurs interprétée en partie (à la clarinette) par Rin Taro lui-même, et semble, par on ne sait quelle magie, donner au film une atmosphère palpable, une identité propre et incontournable qui le caractérise dans son entier. Impossible de ne pas applaudir des deux mains lorsque, en apothéose, le final du film se déroule sous les assauts toujours jazzy de Ray Charles, déclarant I Can't Stop Loving You.

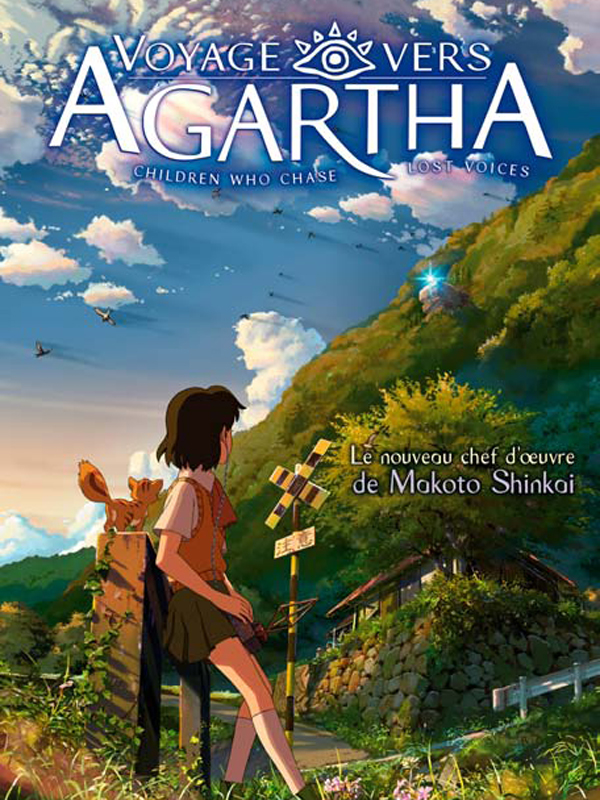

Voyage vers Agartha - Le jour se lève...

Comme il est énoncé sur le site Kanpai!, et bien qu'il y ait dans "Voyage vers Agartha" (ou encore "Hoshi wo Ou Kodomo", appelé aussi "Children Who Chase Lost Voices from Deep Below"), cinquième film de Makoto Shinkai (2011), situé entre "5 Centimeters per Second" (2007) et "The Garden of Words" (2013) -- "une filiation inédite qui m'a beaucoup surpris : celle de Ghibli, dans la patte du design des personnages jusqu'à un déroulement scénaristique extrêmement proche des légendes du studio, que sont Nausicaä et sa revisite Mononoke, ainsi que Laputa. Des références aussi étonnantes que très marquées pour certains protagonistes (Mimi) comme pour carrément des passages qui semblent tirés de ces films Ghibli" --, ce déroulé scénaristique, singulier et somme toute unique chez Makoto Shinkai, expériences retenues lors d'un séjour en Europe, et somme toute exploration singulière pour lui, comme s'il voulait se prouver à lui-même et certainement beaucoup aux autres aussi qu'il pouvait déployer dans leurs grandes lignes les dynamiques premières et fondatrices pour le plus grand nombre que sont celles de Hayao Miyazaki, l'auteur Shinkai ne s'efface jamais tout du long du métrage (1h56').

Encore une fois et toujours, les péripéties, multiples ici, nous disent les histoires enchevêtrées de nos perceptions changeantes. Qu'est-ce que le rêve, qu'est-ce que la réalité, la fantaisie et la marche galopante de l'imaginaire ne fondent-elles pas des mondes à part entière, ne fécondent-elles pas le réel que nous arpentons et découvrons sans cesse. Nos émotions et nos pensées ne se donnent-elles pas à voir en chacun de nos pas ? Histoires initiatiques, explorations des limites, confrontations et découverte de la face cachée du réel, ce que nous appelons parfois l'ombre et le côté obscur de la Force. Il y a des monstres qui sommeillent et veillent dans le noir, qui se lèvent en quête de nourriture, qui sont comme tentés et animés par l'ingestion et digestion de toutes créatures de passage qu'il s'agit d'habiter et d'envahir, comme il est de coutume avec les êtres parasites, mais ce n'est pas grave, car le monde est toutes lumières chez Makoto Shinkai.

Au coeur des ténèbres scintillent, dans les cieux, dans les eaux et sur la terre, au creux des marécages de boue et d'herbes, les lumières vert électrique des aurores boréales. Une flaque d'eau à la surface de laquelle on aurait cru voir se miroiter les yeux rouges et sanglants de quelques monstres vampire ne sont que mirage et dessins amusants se détachant sur un fond de poussières d'étoiles et de photons en cohortes. Makoto Shinkai ne cesse ici, et peut-être même là bien plus que dans ses autres oeuvres, ne cesse de chanter la beauté irradiante de la création.

Passe-murailles, portails dimensionnels, terre creuse et gardiens des portes, cristal chantant pour ouvrir d'autres mondes, vaisseaux flottants dans une forêt de nuages, cathédrales de lumière en cataractes plongeantes, on trouve là une liberté immense de dire et de peindre les transitions de phase, comme par exemple cette sphère gigantesque, noire, dense et légère, en flottaison au-dessus des eaux, et sonnant l'invitation pour un au-delà, pour d'autres là... Abstractions donc, parfois, et rayonnements toujours. Makaoto Shinkai dessine un monde, des mondes en ondulations, résonances et fréquences.

Quêtes initiatiques, appel des morts, pour renaissances et réjuvénations, jeux d'eaux et rencontres avec les âme, modulations des corps, chutes libres qui sont autant d'ascensions pour une expansion renouvelée et toujours plus ouverte et consciente des êtres. Travail du deuil et intégrations, on peut sentir, voir et contempler tout cela tout du long de cette histoire d'une petite fille s'amusant à écouter le chant des étoiles, à capter à l'aide de sa radio cristalline les mélodies chantées par les morts, à moins que ce ne soient celles venues d'autres mondes, là-bas, là-dessous, dans les royaumes de l'Agartha, fameuses régions de la Terre Creuse où peuvent se dire d'autres territoires, d'autres cartes, d'autres histoires à l'origine du monde.

Makoto Shinkai et la lumière, toujours, pour dire ici, alors que s'achève le long défilé des merveilles, qu'il est temps de se lever, car oui et enfin, un autre jour se lève.

Magnifique.

Jaw Dropping Opening Credits

"Catch me if you can/Arrête-moi si tu peux" (Spielberg, 2003), et ici Kuntzel et Deygas pour ces 2'32" qui ouvent le film de main de maître. Comme on le ferait pour un opéra, le compositeur convoquant tous les thèmes principaux lors de l'ouverture, ici Kuntzel et Deygas nous disent l'entièreté du film en une poignée de secondes où s'enchaînent tableaux et scènes majeures du film. Harmonie des couleurs, jeux des mots qui dessinent des espaces en transmutations constantes où naviguent et courent et volent des personnages élégants et muets. Escaliers, routes et portes qui s'ouvrent et tournent, manège des émotions et lanterne magique projetant des images comme en rêve. Fantaisies galopantes de ce personnage principal qui court en avant, comme en se jouant, embrassant ses rêves avec panache, sans douter de rien, puisque telle est la recette véritable des êtres capables de déployer alentour, de façon réelle et sérieuse, ce que nombre d'entre les humains considère comme pures chimères.

Choc esthétique, enfin choc extrêmement plaisant pour le moins, c'était il me semble la toute première fois que nous avions l'occasion, nous les spectateurs aux yeux par moments écarquillés, de plonger dans un tel spectacle. Au point même que je me plais à penser, spéculer et rêver, que Stieven Spielberg et Peter Jackson furent peut-être inspirés par ce travail brillant de Kuntzel et Deygas pour orchestrer la séquence qui ouvre leur film "Les Aventures de Tintin - Le Secret de la Licorne".

Et là, plutôt qu'une ouverture dédiée à conjuguer les thèmes principaux du film lui-même, Spielberg et Jackson convoquent un nombre considérable des albums et aventures de Tintin par Hergé, pour ouvrir un espace nouveau qui se déploiera peut-être sur plusieurs films. Et plus encore, cette séquence première est aussi évidemment une introduction, une entrée en matière et une initiation pour les millions d'américains qui ne connaissent pas du tout l'univers de Tintin. Comme une mise au parfum excellente et à s'en décrocher la mâchoire.

Dans ces dessins animés qui font de la matière colorée un déferlement extrêmement brillant de citations imagées en continuelles métamorphoses, il nous est donné de passer en revue nombre des albums qui ont bercé pour quelques-uns d'entre nous notre enfance. Ainsi, et nous le découvrons ensemble, en plus d'être une ouverture, une introduction, une initiation ainsi qu'une mise au parfum, cette animation de 2'53" est également une sorte de machine à remonter dans le temps, un carrousel comme le dit si bien Don Draper dans "Mad Men" (Amen, Amen, Alleluiah...).

Carrousel, manège, lanterne magique, danse des images sur l'écran de nos imaginaires et à l'horizon de notre conscience, n'est-ce pas là ce que l'on appelle communément le Cinéma ?

Post-Scriptum : ci-joint, en plus des deux vidéos consacrées aux films qui nous occupent, on touvera aussi la version "Simpsons" de "Catch me if you can". Enjoy !!!

Comme toujours, on trouvera plus de données en allant sur le blog heart1001.... :))

Renaissance - French Black & White Touch

"Renaissance" (Christian Volckman, 2006) est a priori le seul film d'animation avec motion capture et délivré en noir et blanc. C'est un film français (surtout), ce fut un essai et c'est, dans ses grandes lignes, un objet de cinéma tout à fait singulier, et somme toute pleinement réussi. Polar noir se récitant dans un Paris futuriste mais pas trop, et explorant non seulement le transhumanisme avec diligence, mais aussi l'indéfinie combinaison des noirs et blancs, le tout dynamisé par les mouvements d'une caméra experte.

Il est vrai qu'en termes d'animation les possibilités sont immenses et gigantesques, avec la seule limite de l'imagination du cinéaste. Travelling(s) qui pourraient se déployer à l'infini, avec mouvements plongeants vertigineux, depuis les toits de Paris jusqu'aux replis obscurs de quelques ruelles après survol de métro aérien, descente et chute maîtrisée le long d'immeubles avec enfin virage enveloppant accompagnant l'une des héroïnes par une nuit que l'on imagine sans lune. Dans ce monde, dans cette cité et société de type "Big Brother", où les écrans de surveillance et d'information sont partout, les interfaces deviennent des portails qu'emprunte la caméra, nous emmenant d'un lieu à l'autre, d'une dimension à l'autre. Et avec cet exposé vraiment clair et net d'un futur possible où les corps sont imprégnés de capteurs, de micro-caméras, où les smartphones ont disparu de nos mains, de nos pognes, pour gagner résidence au creux de nos chairs, branchés directement sur et dans nos cervelles pour un accès illimité et instantané au réseau, à la toile, nous avons là, en plus d'un polar d'honnête facture, un univers tout à fait captivant.

Et bien sûr, en plus de cette technologie que nous connaissons peu ou prou déjà, en plus des écrans OLED gigantesques et souples qui inondent les toits de Paris mais aussi les couloirs de métro, déversant une espèce de diarrhée verbale à jets continus comme il est de coutume dans les sociétés de type totalitaire (quoi, comment, où ça ????), les auteurs et créateurs de "Renaissance" (c'est à dire, en plus du réalisateur et producteurs, scénaristes, une armée de quatre cents personnes environ oeuvrant devant leurs.... écrans) ont exploré entièrement cet univers du noir et du blanc absolus, avec toutes les combinaisons possibles et imaginables. Noir absolu et submergeant tout l'écran par moments, blanc dominant pour forêt holographique magnifique où tourne indéfiniment quelque être captif, exploration de la pluie, de la neige, de la fumée et de la brume, végétations bruissantes, eaux étales et ondoyantes, corps et visages sculptés par la lumière étreignant les ténèbres, jeux de transparences pour assassins en mission et contrôleurs voyeurs, tout est ici buissonnement et effervescence des formes changeantes, sorte de feu d'artifice des origines, avant que la couleur n'apparaisse à la face du monde.

Polar en mode transhumanisme donc, réflexion sur l'avenir des corps, des corps que l'on veut améliorer toujours, via la technologie embarquée, des corps que l'on veut rajeunir aussi et également, grâce à la manipulation génétique, des corps enfin que l'on veut définitivement réduire à l'état d'objets, des corps objets et esclaves, traqués, traçables, reprogrammables, rebootables, des corps désactivables, des poupées de chair à la plastique irréprochable accomplissant leurs fonctions dans un meilleur des mondes de cauchemar (arghhhh....).

On le voit, "Renaissance" est un vraiment bon film, et si le dvd peut suffire largement pour qui s'inquiéterait de la qualité d'image, je conseille à tous les amateurs de blu-ray de choisir l'édition allemande (anglais et allemand pour les langues), l'édition française ne proposant qu'un blu-ray vraiment mal pressé (pour le moins), un blu-ray impossible à lire (ce qui est tout de même bien énervant... :)) ).